把思政小课堂同社会大课堂结合起来,引导青年学生走进乡村、服务社会,在“乡遇美好”中打造“行走中的思政课”,在“振兴乡村”中贡献青年智慧力量,海南师范大学马克思主义学院与海南开放大学联合开展思想政治教育专业社会调研比赛暨“振兴村·正青春”理论宣讲与乡村振兴促进实践活动。2025年7月7日,在谢丹老师指导带领下,调研团队赴海口市龙华区新坡镇文山村开展专项调研。团队聚焦荷花产业与绿色发展模式,深入田间地头、宗祠院落,解码这片荷塘如何实现“生态美、产业兴、百姓富”的有机统一,为乡村“三生融合”(生活、生产、生态)提供鲜活样本。

从“零星种植”到“产业链条”:荷花经济的破茧成蝶

(合影)

“以前荷花就种在屋前屋后,谁能想到现在成了‘摇钱树’?”在村委会座谈时,吴队长指着窗外连片的荷塘,向调研团讲述转型故事。文山村种荷历史悠久,但长期停留在“自给自足”的小农模式。转变始于2021年,村集体决定“让荷花走出池塘”——引入专业公司合作,从30亩试验田起步,逐步扩大至100亩,涵盖花莲、藕莲、子莲12个品种,既可观花赏景,又能产藕收籽。 更妙的是“荷虾共生、荷鱼共养”的生态智慧:荷叶为鱼虾遮阴,鱼虾粪便为荷塘增肥,一亩荷塘的综合收益比单纯种藕翻了3倍。“公司负责技术和销售,我们只管采摘,去年光村集体就分了30多万!”正在荷塘采莲的李叔笑着说。调研团了解到,荷花产品已远销云南,未来还计划开发荷花月饼、香皂等深加工产品,让“一片荷叶”串起更长的产业链。

从“单一产业”到“三生融合”:生态文化的协同赋能

(讲解荷花产业发展)

“荷花不仅能赚钱,更能养村子。”吴队长的话在村容村貌中得到印证:曾经的臭水沟改造成荷塘景观,闲置土地种上观赏性荷花,夏日里“接天莲叶无穷碧”的景致,让村庄成了周边居民的“周末打卡地”。村里组建的“乡村管家”保洁队,由村民担任保洁员,负责荷塘周边卫生,既维护了环境,又为留守妇女提供了岗位。

文化的浸润让绿色发展更有底蕴。在周氏宗祠,调研团看到斑驳的族谱记载着“耕读传家”的祖训,中央桥头的“骑牛耕读”雕像,诉说着村庄重视教育的传统。“以前村民对祠堂感情深,但不懂怎么和发展结合。”吴队长说,现在计划以宗祠为核心,打造“荷花文化研学线”,让游客在赏荷之余,听宗族故事、体验古法制藕粉,让文化资源变成旅游资本。从“卖产品”到“卖风景”再到“卖文化”,文山村正走出一条“生态+产业+文化”的融合之路。

从“成效初显”到“破局攻坚”:振兴路上的挑战与应对

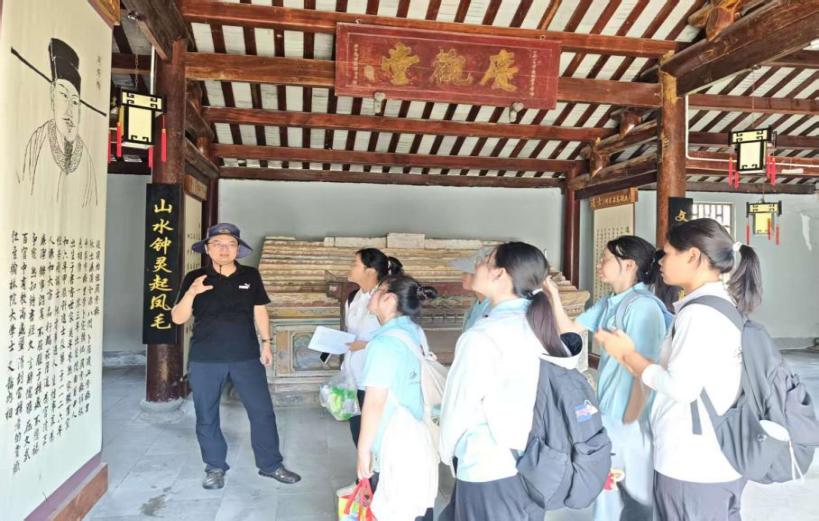

(参观宗祠)

调研中,团队也注意到发展中的“成长烦恼”:青壮年大多外出打工,采莲、管护多靠中老年人,劳动力后继乏力;村里没有学校,孩子要去镇上读书,加剧了人口外流;去年台风损坏了部分光伏板,暴露出抗风险能力的不足;部分村民对村庄事务参与度不高,仍习惯“等靠要”。 “难题不少,但办法更多。”吴队长指着规划图介绍,村里正着手破解:利用80亩集体土地建荷花基地,计划引入“职业农民”培训项目,吸引年轻人返乡;对接教育部门争取设立村小教学点,留住家庭;与保险公司合作开发农业保险,降低自然风险;通过“积分制”鼓励村民参与环境整治,攒积分能兑换生活用品。这些举措,正让挑战逐步转化为发展的动力。

“文山村的实践证明,乡村振兴不必舍近求远,守住本土资源、做足特色文章,就能让绿水青山真正变成金山银山。”正如这生生不息的荷花,扎根乡土、向阳而生,文山村的绿色振兴之路,必将绽放出更绚丽的光彩。而青年学子们也在这场“行走的思政课”中,读懂了生态保护与产业发展的辩证之道,更坚定了用青春智慧服务乡村的信念。

(与村民交流)