把思政小课堂同社会大课堂结合起来,引导青年学生走进乡村、服务社会,在“乡遇美好”中打造“行走中的思政课”,在“振兴乡村”中贡献青年智慧力量,海南师范大学马克思主义学院与海南开放大学联合开展思想政治教育专业社会调研比赛暨“振兴村·正青春”理论宣讲与乡村振兴促进实践活动。2025年7月8日至10日,调研团队在李小虹老师带领下两度走进海口市菖萝村。团队穿梭于草莓大棚与百年断桥间,与村民与村干部进行对话访谈并且进行农户走访与问卷调查,解码这座村庄如何在产业融合中拓富路、在历史记忆中聚民心、在生态优势中谋长远,为乡村振兴注入青春观察与思考。

从“传统种植”到“多元业态”:产业融合的富民路径“村里的草莓,甜到能卖出‘回头客’!”7月8日的走访中,与菖萝村吴大叔访谈得知菖萝村的草莓产业始于1990年,经村民引进优质草莓新品种进行种植与三十余年的种植经验,在海口及周边市县小有名气。如今,村里有三户村民的农田已外包给专业种植户,连片的草莓种植不仅解决了“散户种植效益低”的难题,还解决土地利用率低、抗风险能力弱等问题。 产业的“触角”不止于草莓。调研团队从吴村民委员会主任妻子口中得知,村里部分土地外包给企业打造“花卉大世界”,每年所收益的资金用于解决村民的居住环境条件—去年翻新了村口的排水沟,新建崭新的太阳能路灯。“钱花在明处,大家都支持!”阿姨笑着说。此外,因紧邻学校,村内近三成闲置房屋出租给学生家长或教师,年租金从5000元到1万元不等,成了村民的“稳定零花钱”。除此之外,该村有一些农户的屋顶安装了太阳能电池板,询问后得知,这是附近的发电公司向这里的村名租借村民家的屋顶进行太阳能发电,并以合同形式保证村民每月可以获得一定的租金,从单一水稻、槟榔的农作物种植到“草莓+花卉+房屋租赁”的多元业态,这一举措实现了经济发展与民生保障的互补。这一系列的转变,标志着菖萝村正在用产业融合编织乡村富民网。

调研团队成员与草莓种植户进行交流

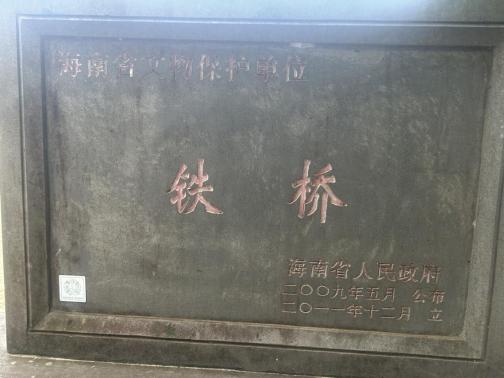

从“历史记忆”到“文旅资源”:时光沉淀的振兴价值“这断桥的钢筋,还留着当年日军侵略的烙印!”7月10日,站在日军修建完成并于1942年3月开始通车的南渡江铁桥前,李小虹老师向团队讲述着这座桥的历史故事:“南渡江铁桥是日本帝国主义者侵略、掠夺海南岛的罪恶铁证,同时也是中华民族反抗帝国主义、捍卫民族团结的历史实物见证。它教育与启迪后人“勿忘国耻”,牢记“落后挨打、科技兴国”的箴言,激发人民的爱国情怀。”同时,调研团队注意到,断桥旁已立起说明牌,常有学生团体来此开展爱国主义教育,历史的痛感正转化为奋进的动力。南渡江铁桥虽未大规模开发,但因其具有重要的历史教育意义,已被列入海南省文物保护单位。更让团队惊喜的是“老资源”的新活力。村前的江堤小路因树林葱茏、拍照出片,成了市民打卡地—清晨有老人慢跑,傍晚有年轻人骑行,甚至吸引了电影剧组取景。“上个月还有导演来借道具呢!”吴村民委员会主任的妻子笑着说。从“藏在深巷”的历史记忆到“走进大众”的文旅资源,菖萝村正让时光的沉淀成为振兴的底气。

调研团队成员参观铁桥

从“民生痛点”到“发展优势”:基础建设的潜力空间“年轻人都出去闯了,村里多是老人孩子。”两次调研中,“青壮年外流”成了村民提及最多的话题。7月10日访谈的两位村民坦言,全村18-45岁青壮年中,近七成选择外出务工,主要流向海口市区及省外城市。人口结构失衡带来的农田摞荒、公共服务需求下降、农村活力持续减弱影响显著。同时,村里正面临征地拆迁,部分村民住进了安置新房,人气日渐稀薄。但痛点之外,是看得见的优势。“环境好风景美,住得舒服!”吴村民委员会主任的妻子细数着村子的“加分项”:紧邻主干道,交通便利。河涌清澈、绿树成荫。草莓园、花卉大世界每年吸引游客,带动了部分农家乐、小卖部的生意。村民们期待,能有更多年轻人返乡开民宿、做导游,让“空心村”变回“活力村”。 此次菖萝村调研,团队既看到了产业融合的富民实效、历史文化的深厚底蕴,也关注到发展中的待解难题。正如李小虹老师所说:“乡村振兴不是‘一刀切’,而是要在保护生态、留住乡愁的基础上,找到适合自己的路。”海师马院学子将带着这些观察与思考,继续在“行走的思政课”中感悟乡村振兴的多元路径,以青春之力为共富图景添砖加瓦。

调研团队师生与村干部合影