把思政小课堂同社会大课堂结合起来,引导青年学生走进乡村、服务社会,在“乡遇美好”中打造“行走中的思政课”,在“振兴乡村”中贡献青年智慧力量,海南师范大学马克思主义学院与海南开放大学联合开展思想政治教育专业社会调研比赛暨“振兴村·正青春”理论宣讲与乡村振兴促进实践活动。2025年7月8日,在黄淑瑶老师带领下,调研团队紧扣全过程人民民主命题赴海口市秀英区水头村开展“村民自治代际差异”专项调研。团队深入村委会、村民家中,探寻不同年龄段村民在参与村庄治理中的碰撞与融合,为破解“数字鸿沟”“认知差异”等难题提供青年方案,让基层民主真正实现“人人参与、人人共享”。

从“各自为政”到“各展所长”:代际参与的互补图景

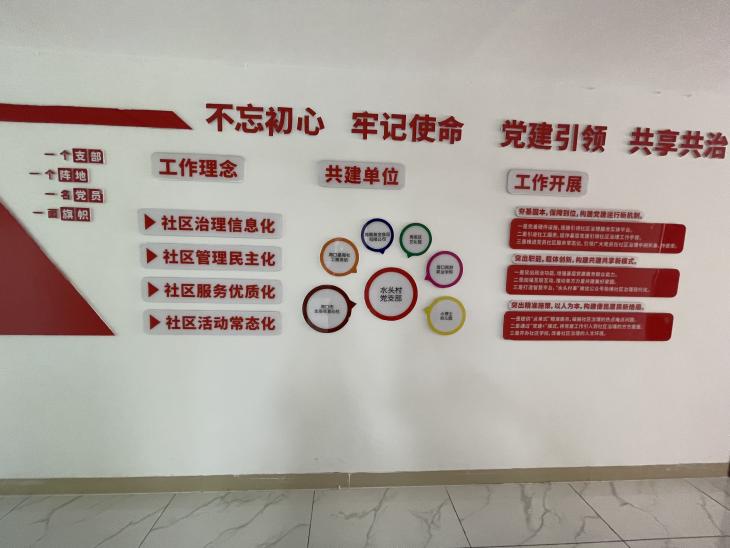

“年轻人用手机就能看村务,我们老年人还是信‘面对面’说清楚!”在水头村新时代文明实践站,65岁的村民陈大伯与28岁的村委会委员小林的对话,道出了自治参与的代际特色。调研团队发现,水头村的村民自治正呈现“青老接力”的生动局面:青壮年村民依托村里的“数字村务平台”,在线参与议事、查询公开信息,甚至通过直播观看村委会会议;老年村民则偏爱传统方式,在“院落议事会”上用方言直抒己见,在公示栏前仔细核对财务账单。 “党建引领是黏合剂。”村支书指着墙上的标语“一个支部一面旗,一名党员一盏灯”介绍,村里通过“党员包片”机制,让年轻党员手把手教老人用智能手机查村务,让老党员带着年轻人走访入户听民声。这种“线上+线下”“青年+老年”的组合,让村民自治既有数字时代的效率,又保留乡土社会的温度。调研中,团队看到一组暖心数据:村务决策参与率从三年前的60%提升至85%,其中老年村民参与度提高尤为明显。

从“鸿沟阻隔”到“桥梁架起”:治理创新的破局实践

“以前村里发通知,挨家挨户跑断腿;现在群里一发,年轻人全知道,可老人咋办?”村委会主任的困惑,曾是水头村自治的痛点。为破解“数字鸿沟”,村里想出妙招:在党群服务中心设“代办点”,由网格员将线上信息翻译成方言“大白话”,写在黑板上供老人查看;每月5日定为“线下公开日”,用广播播报村务,现场接受老人质询。 更巧妙的是“代际互助”机制:年轻村民小周帮独居的张奶奶代缴水电费,张奶奶则教小周辨认公示栏里的历史遗留地块边界;大学生村官小李用短视频记录村委会会议,配上字幕和解说,既方便年轻人快速了解,又让视力不好的老人能“听”懂村务。“不是老人不想参与,是得用他们能接受的方式。”一位老党员的话,道出了治理创新的关键。调研团队发现,这些举措不仅缩小了代际差距,更让“人人参与自治”从口号变成了日常。

从“实践观察”到“青春献策”:民主治理的未来展望

行走在水头村,数字化村务平台与手写公示栏相映成趣,构成基层民主的鲜活注脚。但团队也注意到待优化的空间:部分老年村民对“数字投票”仍存顾虑,担心操作失误;年轻人虽熟悉技术,却对村庄历史遗留问题了解不深,易在决策中忽略传统因素。 “可以搞‘代际议事桌’!”调研队员们在座谈中建言:定期组织青老村民共同讨论,让年轻人讲政策、老人说历史;开发简单易懂的“语音投票”小程序,适配老人使用习惯;建立“村务知识库”,用图文、视频记录村庄历史,帮助年轻人快速“补课”。这些建议得到村干部认可,计划纳入下一步工作方案。 实践团队成员感慨:“水头村的探索证明,村民自治不是单向的‘管理’,而是双向的‘共建’。”从“代际鸿沟”到“代际合力”,水头村用创新实践诠释了全过程人民民主的基层逻辑。而青年学子们也在这场“行走的思政课”中,读懂了民主治理的乡土智慧,更坚定了用专业知识服务基层的信念——未来,他们将持续追踪调研,为基层民主注入更多青春动能,让“人人当家作主”的种子在乡村沃土上结出更丰硕的果实。

在此次调研中,调研团队经过实地走访,直观地感受到了水头村的发展情况;透过村民心声,切实地体会到了村民自治“人人参与”的良好态势,特别是体会到了数字技术的强大助推力;通过对比交流,深刻地领悟到村民自治在基层民主治理中发挥出的“稳定器”与“动力源”的作用。

(与村民交流)

(了解村民状况)

(了解村民自治参与情况)

(宣传栏)

(水头村村委会工作模式及宣传情况)